表1 2001—2011年全国食物中毒报告情况

Tab.1 Statistics from national food poisoning reports of 2001—2011

数据来源:2001—2011年卫生部关于重大食物中毒的通报资料,见参考文献[11-15]

罗 兰, 安玉发 * , 古 川, 李 阳

(中国农业大学经济管理学院,北京 100083)

摘 要: 从食品安全风险涉及的食品种类、风险发生的供应链环节、风险形成的本质原因、风险产生的责任主体四个要素入手,对2001—2011年的3 484个食品安全事件进行了定性分析和统计描述分析,得出了我国食品安全的4个风险来源关键点分别是肉制品、深加工环节、要素用量不当、个体生产经营者的结论.针对上述风险来源关键点,提出了严格规范食品行业要素使用,加强对个体生产经营者的监管,增强对深加工环节的管理和控制,强化对食品安全风险较高食品种类监管的政策建议.

关键词: 食品安全;风险来源;关键点;监管策略

我国作为食品生产和消费大国,食品安全关系着13亿人的切身利益.近年来各类食品安全事件不断发生,居民消费信心受到了很大的打击,引起了社会各方面的强烈关注,如何加强食品安全监管,有效防范食品安全风险成为当前的一项迫切任务.

政府近期出台了一系列的相关法律法规来加强对食品安全的监管.2011年5月,我国开始实施的《中华人民共和国刑法修正案(八)》对危害食品安全犯罪内容进行了重大修改,从司法层面加大了对食品安全责任主体的惩罚力度.2012年7月3日,国务院发布的《国务院关于加强食品安全工作的决定》,从战略上提出了我国食品安全监管和风险防控的阶段性目标 [1] .

相关学者在食品安全风险管理研究方面取得的成果为本研究提供了有益的借鉴和参考.首先,在食品安全风险来源的研究方面.M.F.Stringer等 [2] 将食品供应链和发生原因进行细分,为分析单一食品安全事件的发生环节和产生原因提供了分析方法.张竹青等 [3] 应用HACCP的原理定性地对供应链环节中的风险危害进行分析,并主张建立关键点控制体系.吕园园 [4] 从超市食品供应链的结构出发,分析了超市销售食品风险形成原因,并指出了超市食品安全风险控制的关键之处.任燕等 [5] 对食品流通领域风险来源的关键控制点进行了确认.刘畅等 [6] 归集了1 460个食品安全事件,按照发生环节和本质原因对事件进行分类,找出了4个食品安全关键控制点.其次,在政府监管策略方面.徐晓新 [7] 分析了我国食品安全问题和成因,提出了包括完善食品安全标准、建立食品安全管理机构、发挥中介组织作用、促进消费者参与等对策措施.李玉等 [8] 提出建立一个消费者、中介组织、企业和政府间相互沟通的机制,从而优化社会监管.张旺璧 [9] 分析了我国食品安全的现状,提出要加强源头污染的治理.臧桀等 [10] 依据HACCP基本原理揭示了产品缺陷出现在关键环节的规律,提出了监管应抓重点,应由事后处置转向事前防范,由结果检测转向过程控制.

对食品安全风险来源的现有研究主要集中在发生环节和产生原因方面,对政策监管策略方面的研究也主要集中在标准、机构、体系及法制建设等方面.本研究的创新之处在运用统计分析的方法、依据大量事件的分析来研究食品安全风险及其监管问题,从食品种类、供应链环节、本质原因和责任主体等要素入手,对食品安全事件的风险来源进行全面深入的分析,准确定位食品安全风险关键点,进而提出针对性的监管策略.

我国食品安全的基础仍然较为薄弱,违法违规行为时常发生.食品安全问题已经成为我国“十二五”规划中迫切关注、亟待改善的问题.根据我国卫生部发布的2001-2011年全国食物中毒报告情况(如表1),虽然近两年我国食品安全形势整体有所好转,但是仍不容乐观,主要表现在以下几个方面.

表1 2001—2011年全国食物中毒报告情况

Tab.1 Statistics from national food poisoning reports of 2001—2011

数据来源:2001—2011年卫生部关于重大食物中毒的通报资料,见参考文献[11-15]

1)食品安全涉及的食品种类广泛.部分消费群体大、影响范围广、关系到老百姓每日每餐饮食的重点食品在食品安全事件中逐渐显现出来,特别是近年来涉及到乳制品、食用油、肉类、酒类、保健食品等的食品安全事件频发,严重危害着人民的生命安全 [16] .

2)供应链多个环节存在安全隐患.食品安全涉及到从农田到餐桌的各个环节,特别是近年来农产品种养殖过程中的污染、食品加工过程和餐饮方面存在着众多的不安全因素,导致食品安全事件不断发生.

3)导致食品安全问题的原因多样化.随着工业化的发展,环境污染对食品安全构成威胁,空气污染、重金属污染和水污染日益严重,损害人类的健康.此外农产品农药、兽药超标、食品加工滥用添加剂、人员环境不卫生等人为因素也是导致食品安全事件屡有发生的重要原因 [17] .

4)食品安全事故责任主体规模小.目前我国食品行业的主要参与主体是个体生产经营者或者小型企业.我国农产品供应链的最前端即农产品生产领域,主要参与主体是分散、组织化程度低的个体农户生产者,农户组成的合作社的规模也较小;农产品初加工领域和食品深加工领域近60万家的企业中,具备一定规模以上的企业相对较少,小作坊式企业数量众多,同样的情形也发生在食品流通和餐饮等行业.

食品安全风险的产生受许多因素的影响,既有包括宏观政策、法规、经济环境、科技水平等因素的间接影响,也有从农田到餐桌的食品供应链上所有环节的直接影响.已有研究通常从食品安全事件的起因属性角度,将食品安全风险分为物理性、化学性和生物性风险三种.本研究从供应链的角度查找食品安全风险来源,对与供应链相关的食品安全风险来源四要素进行细分(如表2).

1)风险涉及的食品种类.主要包括“QS食品质量安全市场准入制度”下28大类食品以及生鲜的水果、蔬菜、肉类、蛋类、水产类总共33类食品.

2)风险发生的供应链环节.包括农产品生产环节、农产品初加工环节、食品深加工环节、农产品/食品批发环节、农产品/食品仓储运输环节、农产品/食品零售环节、餐饮及食堂、农产品/食品家庭消费环节等8个环节.

3)风险形成的本质原因.包含要素、行为、卫生及其他共四大类12项细分原因.

4)风险形成的责任主体.责任主体按规模分为个体生产经营者、小型企业、大中型企业三类,其中个体生产经营着主要有个体农户、个体食品加工者、零售商户等组成.

本研究利用中国农业大学课题组《食品安全事件数据库》中的3 484个食品安全事件(2001—2011年)的数据开展研究.从食品种类、供应链环节、本质原因和责任主体等四要素入手,对食品的风险来源情况进行统计描述分析,并深入探讨食品风险来源各个要素的关键控制点.

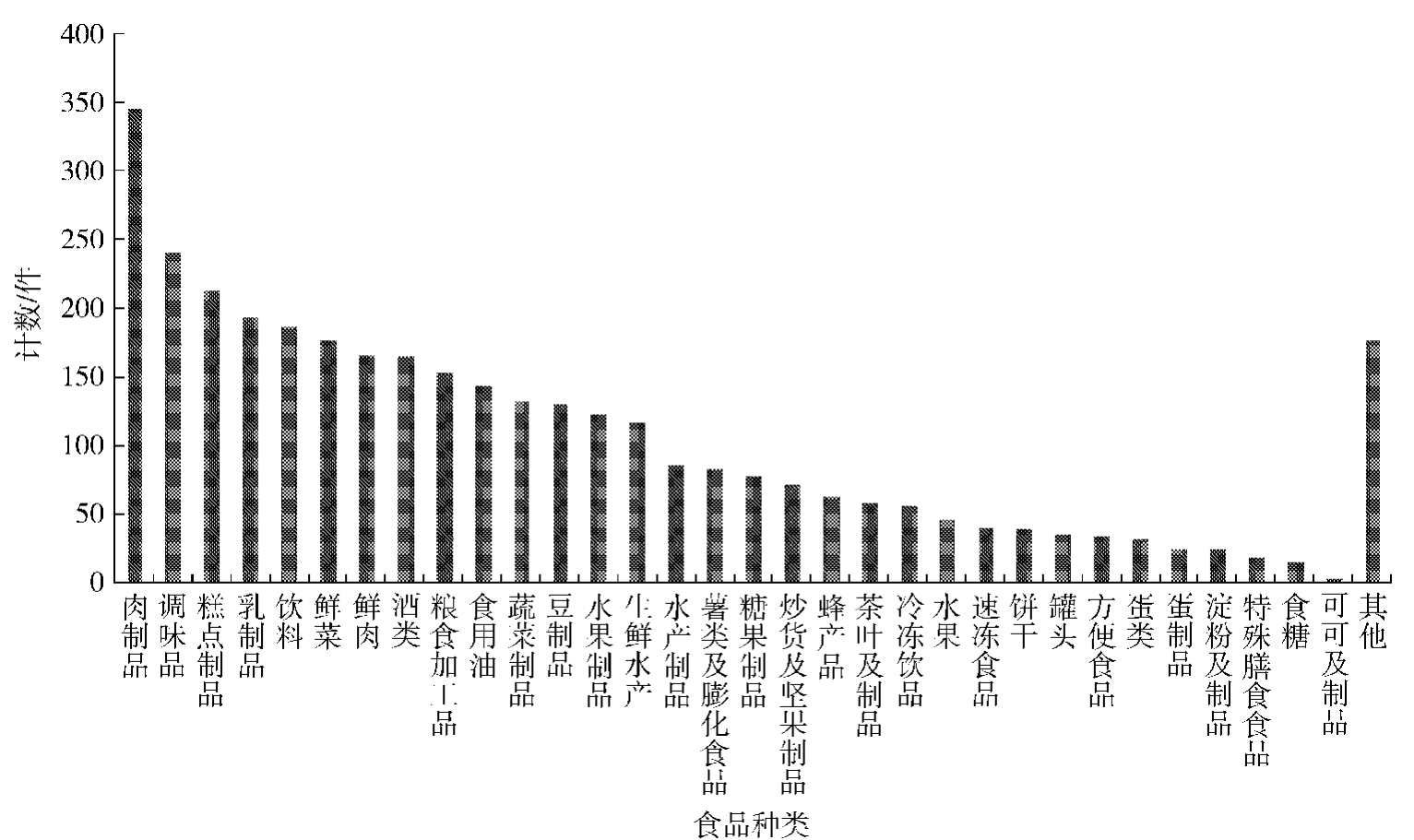

2.2.1 食品种类的统计分析

针对食品安全事件涉及的33个食品种类,分析不同种类食品的安全风险水平的差异,结果如图1.结果显示,2001—2011年发生食品安全事件比例最高的是肉制品(肉类加工品),占所有食品的10.01%,其次是调味品(6.94%)、糕点食品(6.16%)、乳制品(5.58%)、饮料(5.38%)、鲜菜(5.09%)、鲜肉(4.80%)、酒类(4.74%)、粮食加工品(4.43%)、食用油类(4.14%)、蔬菜制品(3.82%)、豆制品(3.76%)、水果制品(3.56%)、生鲜水产(3.38%),这些也都是发生食品安全事件超过100件的食品种类.水产制品、薯类、糖果制品、炒货及坚果制品、蜂产品、茶叶及制品、水果、速冻食品、罐头等其余食品发生食品安全事件的比例相对较低,都在3%以下.

表2 食品安全风险来源分类

Tab.2 Classification of sources of risk in food safety

图1 食品种类统计分析

Fig.1 Statistical analysis in types of food

从图1中可以看出,肉制品事件发生频率最高,是我国食品安全食品种类中的风险关键点.肉制品主要包括腌腊、酱卤、熏烧烤、发酵肉制品,熏煮香肠火腿制品等.很多肉制品生产经营者为了使肉制品保持较好的外观或延长保质期,滥用化学制剂,严重超标使用食品添加剂,导致肉制品质量安全问题多发.此外,还有调味品、糕点制品和乳制品 [18] 等也是问题相对较多的食品种类.2011年4月被查处的广东某黑作坊用农药浸泡腐烂猪肉腌制腊肉事件 [19] ,严重危害了消费者的身体健康和生命安全.

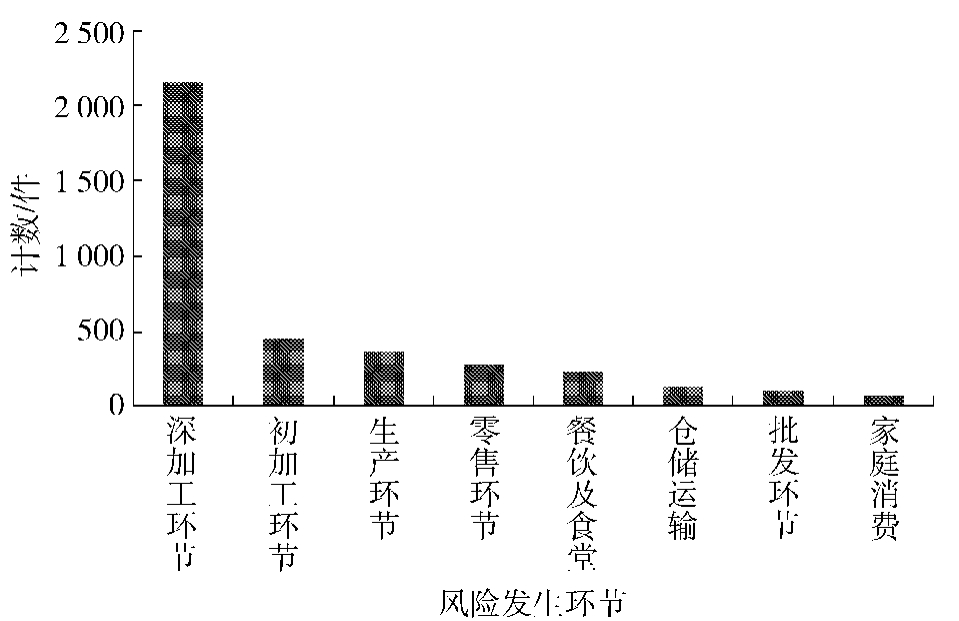

2.2.2 供应链环节的统计分析

食品安全风险来源众多,从农田到餐桌的每一个环节都有可能发生食品安全事件,因此准确定位风险发生环节,对进一步强化监管至关重要.研究对8个食品安全事件发生环节进行了统计分析,结果如图2.统计结果显示深加工环节占到了56.8%,远远超过其他所有环节的发生比率,占到了食品安全事件发生比例的一半以上.初加工环节占12.05%,生产环节占9.60%,其他环节所占的比例较小.由此发现我国食品安全事件主要是由于前端的生产加工环节所引起的,食品供应链的中后端的流通领域和消费领域出现的问题则相对较少.分析供应链环节的发生频率后得知,深加工环节是我国食品安全供应链环节的风险关键点.深加工过程对员工技术和操作规范要求最严格,问题也出现的最多.很多生产经营者在深加工过程中由于未遵守操作规范,从而导致产品中营养物质不足、食品添加剂使用过量,甚至使用化工原料替代添加剂使用,导致了严重的食品安全事件.以江苏省某企业为例,2009年5月的“过量膨松剂危害大 美味蛋糕可能让孩子变笨”的报道揭示了该企业糕点加工过程中,为保持良好口感,过量使用含有硫酸铝钾、硫酸铝铵等成分的膨松剂问题,而长期食用铝含量超标食品,不仅会引起神经系统病变,也会影响儿童骨骼和智力发育 [20] .

图2 供应链食品安全风险发生环节统计分析

Fig.2 Statistical analysis of food safety risks in supply chain

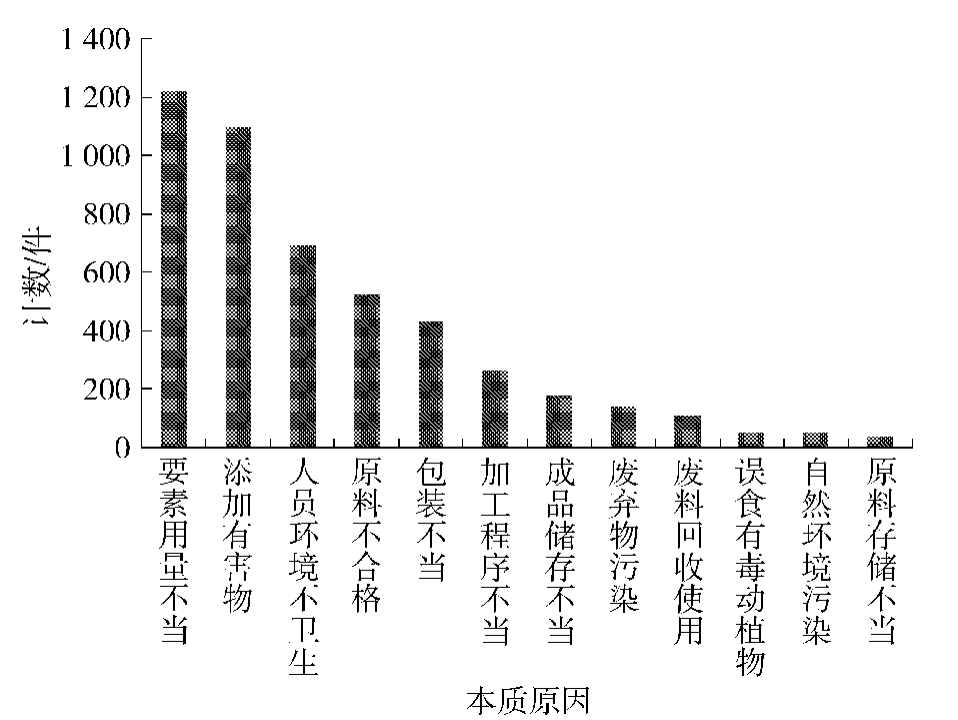

2.2.3 本质原因的统计分析

对本质原因的统计分析结果如图3.在12个导致食品安全事件的本质原因中,要素用量不当和添加有害物是产生食品安全事件的主要原因,发生的食品安全事件超过1 000件,占所统计事件总数的比例分别为25.33%和22.74%,明显高于其他本质原因.其次,人员环境不卫生和原料不合格也是产生食品安全事件的重要原因,分别占14.42%和10.95%.包装不当(9.02%)、加工程序不当(5.50%)、成品储存不当(3.73%)、废弃物污染(2.94%)、废料回收使用(2.38%)、误食有毒动植物(1.12%)、自然环境污染(1.10%)和原料存储不当(0.77%)等原因所占比例相对较小.

图3 导致食品安全事件的本质原因统计分析

Fig.3 Statistical analysis of main causes to food safety

要素用量不当和添加有害物是我国食品安全本质原因的风险关键点,都是有关投入品的问题.有的生产者为了对产品保持较好的外观或延长保质期或为了其他个人利益,过量使用防腐剂、着色剂等添加剂;还有的非法使用双氧水、福尔马林(甲醛)、苏丹红、工业碱等化工原料.2009年以来,广东省一些企业生产的蜜饯多次被抽检出合格率低,被检出二氧化硫的含量超标 [21] ;2009年4月,浙江晨园乳业有限公司涉嫌违法添加非食用物质生产含乳饮料,严重危害人的身体健康 [22] .

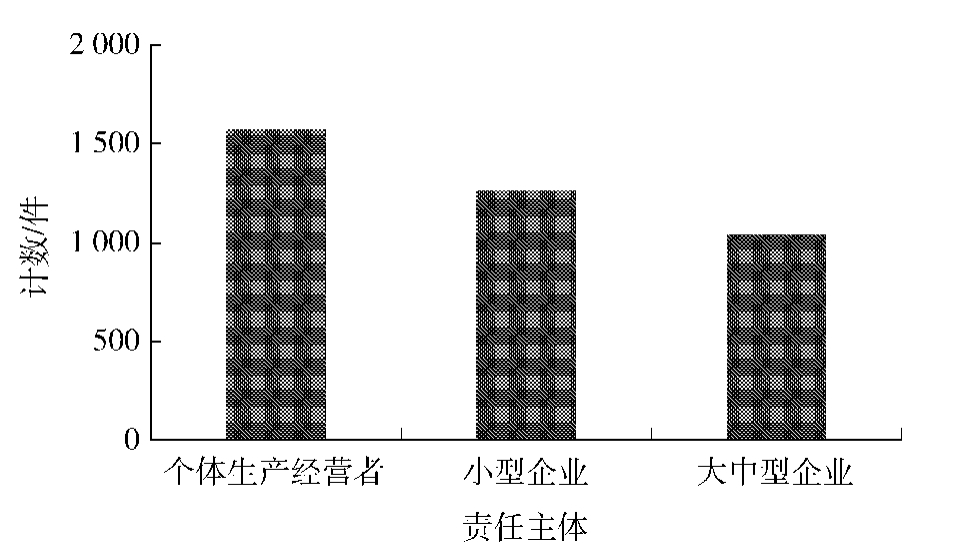

2.2.4 责任主体的统计分析

我国农产品从农田到餐桌的每个环节都有着不同规模的生产经营者,而这些食品生产经营者始终是食品安全的责任主体和风险来源,为了找出食品安全事件最主要的责任主体,本研究对食品供应链中参与主体进行了统计分析,统计结果如图4.由图4可见,在总的食品安全事件中,个体生产经营者所占比例已达40.51%,发生的比例最高,而小型企业所占比例为32.56%,大中型企业所占比例为26.92%.从这一角度来看,个体生产经营者是导致食品安全事件的主要责任主体,和小型企业和大中型企业相比,个体生产经营者的问题严重,需要进一步加强监管.

统计结果显示,个体生产经营者是我国食品安全责任主体的风险关键点.虽然小型企业和大中型企业也存在一定的问题,但是事件发生频率相对较低.个体生产经营者包括了个体农户、个体食品加工者、零售商户等,具有“数量大”、“分布广”、“管理乱”等特点,受资金、技术、卫生等条件的限制,很难保证生产和经营过程中的食品安全.一些个体生产经营者为了降低成本牟取暴利,致消费者健康而不顾,例如2009年11月发生在吉林省长春市的一些小作坊使用违禁添加剂“泡出”白胖毒豆芽事件 [23] ,表明了加强对小作坊监管的重要性.

图4 食品安全责任主体统计分析

Fig.4 Statistical analysis of responsible subject for food safety

通过对食品安全事件风险来源的统计分析,找出了食品安全风险来源的关键控制点,分别是肉制品、深加工环节、要素用量不当和个体生产经营者.针对这4个风险关键控制点,对政府食品安全监管部门提出建议如下.

从本质原因的分析结果中发现,要素用量不当和添加有害物成为了我国食品安全本质原因的风险关键点,所占比例分别达到25.3%和22.7%,政府相关部门应该从投入品开始治理,解决食品添加剂过量使用和添加有害物的问题.首先,加强对食用农产品种植养殖活动的规范指导,落实生产者的投入品购买、使用记录制度;监督食品生产企业严格遵守国家食品添加剂相关标准.其次,要严格生产投入要素和食品添加物的使用标准,加大对违规滥用投入品行为的惩罚力度,对添加有害物的行为依法严厉打击,严格农业投入品生产经营管理,严禁各种食品禁用物质进入食品生产和流通领域.

从责任主体的分析结果可知,个体生产经营者的食品安全事件发生频率超过了小型企业和大中型企业,所占比例达40.5%,成为了我国食品安全责任主体的风险关键点.从这一角度来看,个体生产经营者是导致食品安全事件的首要责任人,而采取公司化的生产经营方式能够有效地降低食品安全事件发生的概率,因此建议政府相关部门加强对个体生产经营者的监管,并鼓励食品行业的兼并整合.首先,要加强整治个体黑作坊和黑商贩,严防不合格食品生产经营者进入市场.其次,鼓励和扶持大中型企业对一些小型企业进行兼并整合,促进食品行业的重组和产业结构优化升级.第三,提高食品加工行业准入门槛,限制个体生产经营者和资金实力不足的小型企业进入食品深加工等高风险领域,同时严格审核市场上已有的加工企业,加强对企业的技术扶持,帮助企业采用先进的加工技术和规范流程等.最后,完善并推广食品企业诚信体系,加强对信用不良企业的监测,提升食品行业的诚信经营水平.

在对供应链环节的统计分析结果发现,占56.8%的食品安全事件主要是由于深加工过程的原因导致的,建议监管部门在对食品企业进行巡查时,应重点加强对薄弱环节的检查 [24] ,特别是要仔细检查深加工过程中使用的原料和各种添加物.首先,严格治理深加工环节的添加物问题,政府和行业相关部门规范和完善食品加工标准体系、整合现有标准,监督企业按照标准进行生产,采用激励机制来推进食品质量安全相关标准的贯彻执行.其次,政府监管部门应要求食品企业将深加工环节的操作流程公开可视,加工过程中添加物的用法、用量、操作责任人要有详实记录,随时备查.第三,政府要落实企业责任制,督促食品企业健全各项规章制度,加强员工培训和内部管理,严把产品质量关.

在本研究分析的食品安全事件中,肉制品是发生食品安全事件最多的一类,其次是调味品和糕点制品,分别占10.0%,6.9%和6.2%,发生的食品安全事件都在200件以上.由于市场流通中的食品种类众多,需要监管部门合理配置监管资源,把有限的力量集中在关键的地方,取得明显的成效.建议政府在对加工企业和市场流通的食品进行检查时,要加大对肉制品、调味品和糕点制品等相关高风险食品类别的监督抽检、执法检查和日常巡查.

除了政府监管部门对风险来源各个方面加强监管外,还应该借鉴国外成熟的监管方法,充分发挥行业协会的会员核心组织作用,加强企业自律,提高消费者的认知理解水平和监管意识,并且引导公众媒体客观报道食品安全事件,形成一个社会成员多方协作监管的局面.

参考文献:

[1] 新华社记者.破解重点难点问题与构建长效机制相结合[N].新华每日电讯,2012-07-04(005)

[2] Stringer M F,Hall M N.The breakdowns in food safety group.A generic model of the integrated food supply chain to aid the investigation of food safety breakdowns[J].Food Control,2007,18(7):755-765.

[3] 张竹青,靳东明.应用HACCP原理控制食品安全风险[J].中国质量技术监督,2011(1):58-59.

[4] 吕园园.基于供应链的超市食品安全风险成因分析研究[J].经营管理者,2009(14):177-178.

[5] 任燕,安玉发.我国农产品批发市场食品安全监管策略研究——基于北京市场的经销商调查分析[J].中国市场,2009(45):48-51.

[6] 刘畅,张浩,安玉发.中国食品质量安全薄弱环节 本质原因及关键控制点研究——基于1 460个食品质量安全事件的实证分析[J].农业经济问题,2011(1):26-33.

[7] 徐晓新.中国食品安全问题成因对策[J].农业经济问题,2002,23(10):45-48.

[8] 李玉,张艺崇,吕康娟.优化我国食品安全的社会监管对策[J].经济导刊,2011(9):52-53.

[9] 张旺璧.我国食品安全监管现状和对策[J].食品工业科技,2008(1):252-255.

[10] 臧桀,吕军利.HACCP标准对食品监管理念的启示[J].安徽农业科学,2012,40(11):6504-6578.

[11] 杨富堂.基于利益博弈的食品安全治理困境与对策[J].商业研究,2012(5):194-199.

[12] 史海根,王建明.2000—2009年全国重大食物中毒情况分析[J].中国农村卫生事业管理,2011,31(8):69-72.

[13] 卫生部.卫生部办公厅关于2009年全国食物中毒事件情况的通报[J].中国食品卫生杂志,2010,22(2):190-192.

[14] 禹雪,张宇,王世平,等.2010年全国食物中毒死亡184例较前年增加1.66%[J].中国社区医师,2011(9):206.

[15] 卫生部.卫生部办公厅关于2011年全国食物中毒事件情况的通报[EB/OL].[2011-02-14]http:∥www.moh.gov.cn/mohwsyjbgs/s7869/2012/54200.shtml.

[16] 国务院.国务院确定2012年食品安全重点工作安排[J].食品研究与开发,2012(5):5.

[17] 谢敏,于永达.对中国食品安全问题的分析[J].上海经济研究,2002(1):39-45.

[18] 周清杰.论我国当前食品安全监管体制的制度困局[J].北京工商大学学报:社会科学版,2008,23(6):30-34.

[19] 龙瀚.黑作坊用农药浸泡腐烂猪肉腌制腊肉[N].南方日报,2011-04-27(A14).

[20] 中国经济网.过量膨松剂危害大美味蛋糕可能让孩子“变笨”[EB/OL].(2012-10-11)[2010-03-07]http:∥www.foods1.com/content/905486/.

[21] 倪少娥,邵雄锋.东莞抽查蜜饯二氧化硫超标仅六成合格[N].广州日报,2009-01-12(DGA16).

[22] 人民网.“晨园乳业”涉嫌违法添加非食用物质已立案查处[EB/OL].(2012-10-11)[2009-04-02]http:∥shipin.people.com.cn/GB/9066952.html.

[23] 李莹莹.“毒豆芽”旺季日销2000斤[N].华商晨报,2011-04-18(A03).

[24] 龚晓菊,洪群联.当前我国食品安全监管存在的主要问题与对策建议[J].北京工商大学学报:自然科学版,2011,29(5):78-82.

Analysis of Sources of Risk and Regulatory Strategy of Chinese Food Safety

LUO Lan, AN Yu-fa * , GU Chuan, LI Yang

(School of Economics and Management,China Agricultural University,Beijing 100083,China)

Abstract: This article employed qualitative analysis and statistical descriptive methods to 3 484 food safety cases occurred in 2001-2011,taking into consideration of the types of foods involved,the supply chains risking emerged,the essential reasons of the risks formed,and the main responsibilities for the risks as a starting point.Conclusion was drawn that the key points of the sources of risk for Chinese food safety were meat products,deep-processing aspects,improper usage of elements,and individual producers and operators.In response to the mentioned key points,we propose that the government should strictly regulate the use of elements in food industry,strengthen the supervision of individual producers and operators,enhance the management and control deep-processing aspects,and increase the supervision on food of high risks.

Key words: food safety;sources of risk;key point;regulatory strategy

(责任编辑: 叶红波)

中图分类号: TS201.6;C939

文献标志码: A

文章编号: 2095-6002(2013)02-0077-06

引用格式: 罗兰,安玉发,古川,等.我国食品安全风险来源与监管策略研究.食品科学技术学报,2013,31(2):77-82.

LUO Lan,AN Yu-fa,GU Chuan,et al.Analysis of Sources of Risk and Regulatory Strategy of Chinese Food Safety.Journal of Food Science and Technology,2013,31(2):77-82.

收稿日期: 2012-12-11

基金项目: 教育部哲学社会科学研究重大科技攻关项目(12JZD033);国家自然科学基金面上项目(71073159).

作者简介: 罗 兰,女,硕士研究生,研究方向为农产品市场与政策;

*安玉发,男,教授,博士生导师,主要从事农业经济学、农产品流通方面的研究.

通讯作者 .